盛夏七月,骄阳似火,一年之中气温最高、湿度最大的“三伏天”已然来临。这一时期,正是中医“冬病夏治”理论的核心实践阶段。该疗法源自古籍《黄帝内经》中“春夏养阳,秋冬养阴”的养生原则,核心在于利用夏季自然界阳气旺盛的时机,对人体进行调理干预,旨在预防和减轻那些在寒冷冬季容易发作或加重的疾病。

“冬病夏治”理论核心在于利用三伏天自然界与人体阳气最盛的时机,干预冬季易发慢性疾病。中医认为,此类“冬病”多因阳气不足,致寒、湿、痰、瘀等阴邪内伏;冬季人体阳气内敛,难以驱散深伏之邪。而三伏天具备三大优势:其一,自然阳气鼎盛,为人体补充、调动阳气提供外部助力;其二,高温致腠理开泄,气血运行加速、代谢旺盛,促进药物吸收并利于病邪外排;其三,双重阳气“蒸腾”下,内伏阴邪更易被温化、瓦解。通过此期调理,可有效预防冬季疾病复发,体现中医“治未病”的科学智慧。

基于上述原理,“冬病夏治”尤其适用于两类常见冬季易发疾病:咽喉部疾病(如慢性咽炎、反复扁桃体炎、过敏性咽痒咳嗽)和某些类型的头痛(如血管神经性头痛、紧张性头痛、偏头痛及部分由颈椎病或受寒引发的头痛)。这些疾病在寒冷季节常因外界刺激或体质因素而诱发或加重。

对于咽喉部疾病,中医辨证多认为其迁延难愈与以下因素相关:一是肺脾气虚,卫外不固,即正气不足导致咽喉这一门户失于防御;二是虚阳浮越,上热下寒,意指肾阳亏虚于下,导致虚火上炎熏灼咽喉;三是寒痰瘀阻,气血不畅,即寒邪凝滞与痰瘀互结,阻滞咽喉部的脉络气血运行。三伏天干预此类疾病具有显著优势:温阳固本强根基—— 借助天时之利,通过温补肺、脾、肾之阳气,从根本上增强机体抵抗力和改善“易感体质”,减少秋冬复发;温通经络散寒瘀—— 利用温热疗法和药物(如艾灸、穴位贴敷)作用于颈项部穴位(如大椎、天突、肺俞),直接温散沉积于咽喉的寒邪、痰瘀,畅通局部气血,改善微循环和腺体分泌功能;引火归元平虚热—— 对于虚火上炎型咽痛,可在温补肾阳的基础上,引导上浮的虚火下归于命门,从而平息上焦的虚热症状。

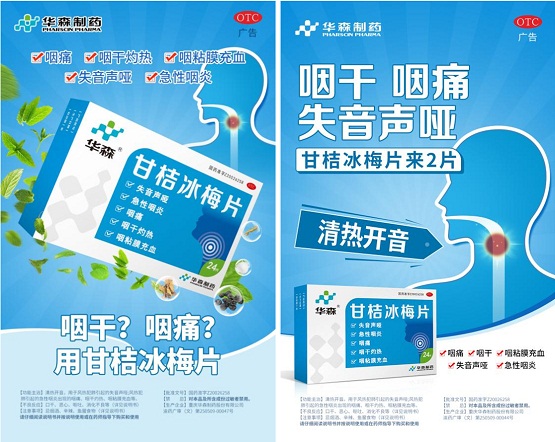

华森制药甘桔冰梅片是治疗嗓音咽喉疾病的常用药,由桔梗、薄荷、射干、青果、冰片、蝉蜕、乌梅、甘草共八味药物组方而成。甘草、桔梗经典组合,具有清热解毒、清喉利咽、祛痰止咳等多种作用,尤其适用于以咽痛、咽干、声音嘶哑为主要特征的咽喉炎症。薄荷、射干、冰片可抗炎抑菌、抗病毒、消肿止痛,且冰片可促进药物吸收,使甘桔冰梅片更快、更好地发挥功效,快速缓解咽干、咽痛、声音嘶哑等症状。该药已在临床一线广泛应用多年,得到临床专家与广大消费者的一致好评。

对于头痛(尤以遇冷加重、缠绵反复者为代表),中医常辨为“风寒阻络、寒凝血瘀、清阳不升”所致。三伏天的治疗能直击要害:散寒通络止痛—— 利用充沛的阳热之气,结合艾灸、热敷、温针或温性药物外敷(如川芎、白芷、细辛)于头颈部,强力驱散盘踞经络的风寒之邪,温通血脉,有效缓解因寒凝气滞、血行不畅引发的疼痛;振奋阳气升清阳—— 通过温补督脉(总督一身阳气)及相关穴位(如百会、风池、太阳),提升清阳之气的上升动力,改善脑部气血供应,缓解头晕、头重、昏蒙不清等症状;调和气血防复发—— 从整体上调理气血阴阳平衡,改善体质基础,从而降低头痛在寒冷季节的发作频率和强度。

华森制药都梁软胶囊源自千年古方——宋朝《百一选方》中治疗头痛的经典名方“都梁丸”,由川芎、白芷两味药食同源的药材组成,具有祛风散寒、疏通升散、活血化瘀止痛的功效,可以改善头部的血液循环,缓解因寒邪所致的血管痉挛和神经紧张,从而减轻偏头痛的症状。再者药物成分明确、药理作用清晰,白芷、川芎是治疗头痛最经典的两味药,尤其是白芷在解热、抗炎、镇痛方面疗效显著;川芎性善疏通升散,引药力上行头面,具有活血化瘀的功效,两者结合能多环节控制头痛发作,临床疗效显著。对于慢性偏头痛、慢性紧张型头痛等患者,在夏季服用都梁软胶囊,能够借助自然界的阳气,更好地发挥药效,促进头部血液循环,缓解头痛症状,可达到事半功倍的效果。

抓住三伏天这一自然界阳气鼎盛的黄金窗口期,运用“冬病夏治”的传统智慧,针对性地调理易在冬季发作的咽喉与头部疾病,驱散内伏寒邪,培补人体正气,正是为秋冬季节构筑一道更为坚固的健康防线。

推荐阅读:

登陆

登陆